Eingebettet in eine hochalpine Landschaft entsteht am Standort der ehemaligen Bovalhütte eine Neue – Ortscharakter und Kulisse bleiben erhalten. Der neue Holzbau knüpft an vorhandere Strukturen an und nutzt diese weiter. So werden neue Ressourcen geschont und die Natur möglichst wenig berührt. Durch die Verwendung unverarbeiteter Materialien und die konstruktive Trennung der Bauteile bleibt die Ressourcen kreislauffähig und die neue Boval Hütte einfach rückbaubar.

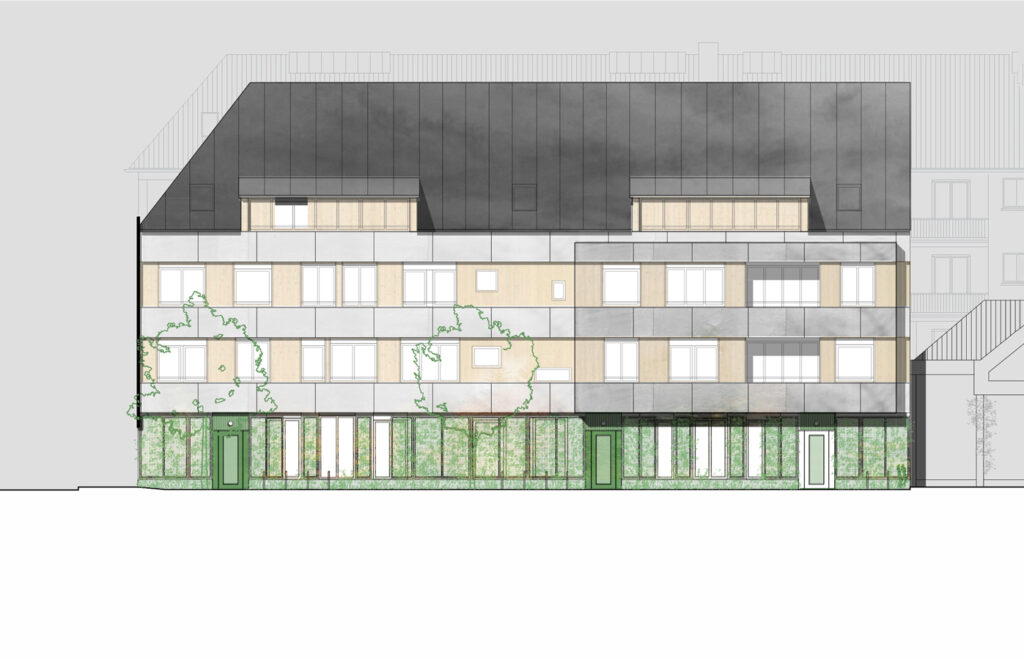

Die Setzung des Holzbaus orientiert sich an der historischen Hütte und dem vorgefundenen Terrain. Selbstverständlich sitzt er auf dem bestehenden Untergeschoss und bettet sich in den geschützen Landschaftsraum ein, sodass der Eingriff in das Terrain mimal bleibt. Die Hauptfassade behauptet sich als Vis-a-vis zur Diavolezza während der Blick von der erhaltenen Sonnenterasse in die Weite der Gletscherlandschaft schweift. Das gräulich anmutende Dach, unbehandelte Materialien, unregelmäßig gesetzte Holzschindeln und Bruchsteine lassen das Gebäude mit der rauen Natur zusammenwachsen. Die Hütte verbindet Weite und Geborgenheit in einem unaufdringlichen Ort der Einkehr.

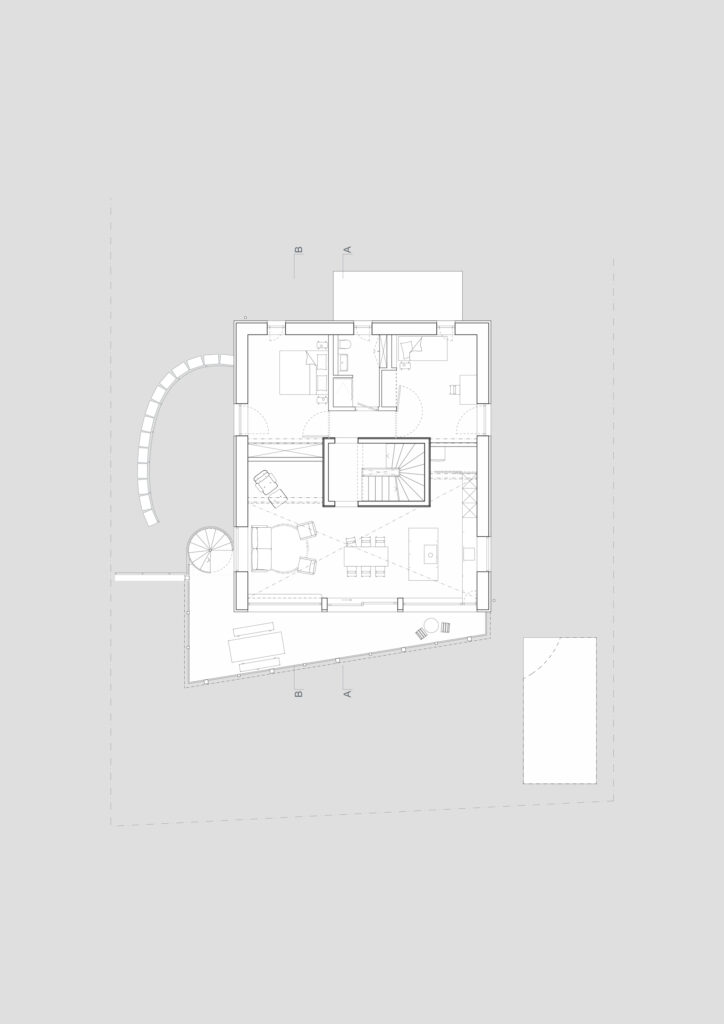

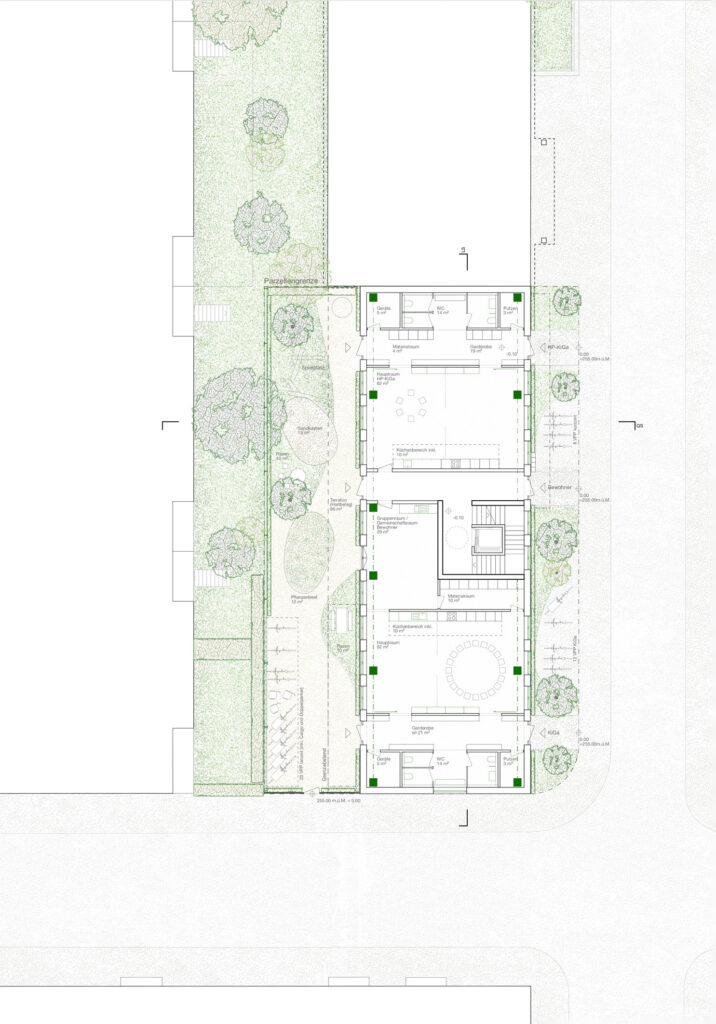

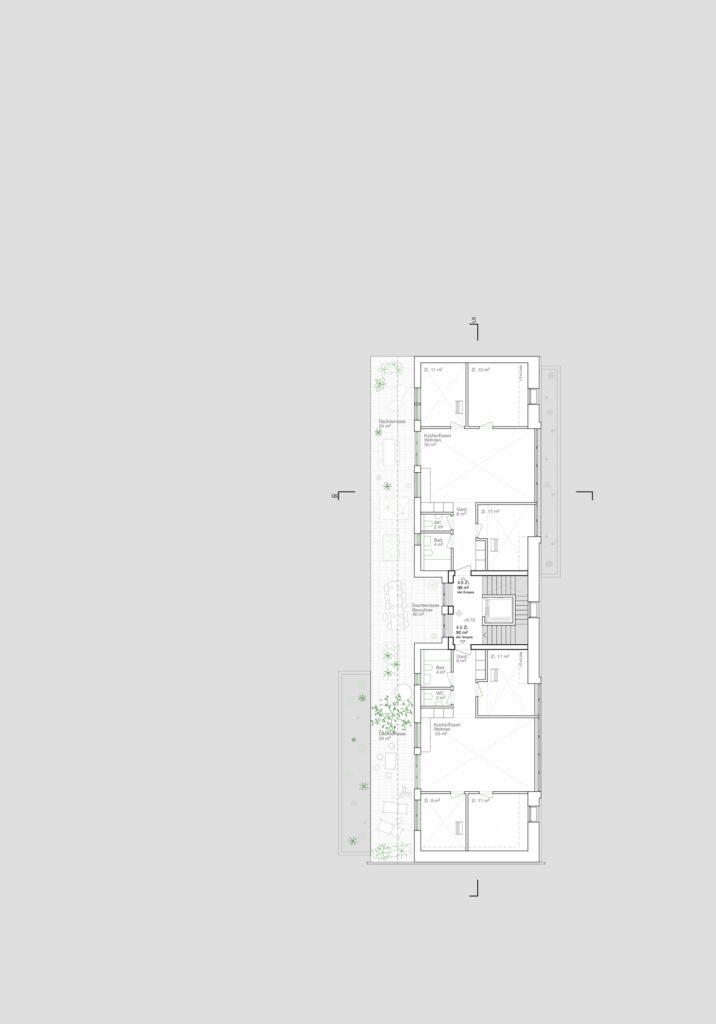

Die neue Bovalhütte empfängt Ankommende großzügig über eine Sonnenterrasse die mit tief gezogenem Dach dem menschlichen Massstab begegent. Tages- und Übernachtungsgäste, betreten das Haus durch getrennte Eingänge. Im Inneren öffnet sich ein lichtdurchfluteter Aufenthaltsraum mit Blick auf den Morteratschgletscher. Ein zentraler Specksteinofen und helle Holzelemente schaffen eine warme, einladende Atmosphäre. Auch in den bescheidenen Schlafzimmern in den Obergeschossen ist die alpine Landschaft von Fenstern gerahmt erlebbar. Die funktionale Gestaltung zeichnet sich durch kurze Wege aus. Der Korridor fungiert als Rückgrat und verknüpft die Räume miteinander auf direkte Weise. Für einen reibungslosen Betreib bleiben die Wege für Gäste und Personal separat.

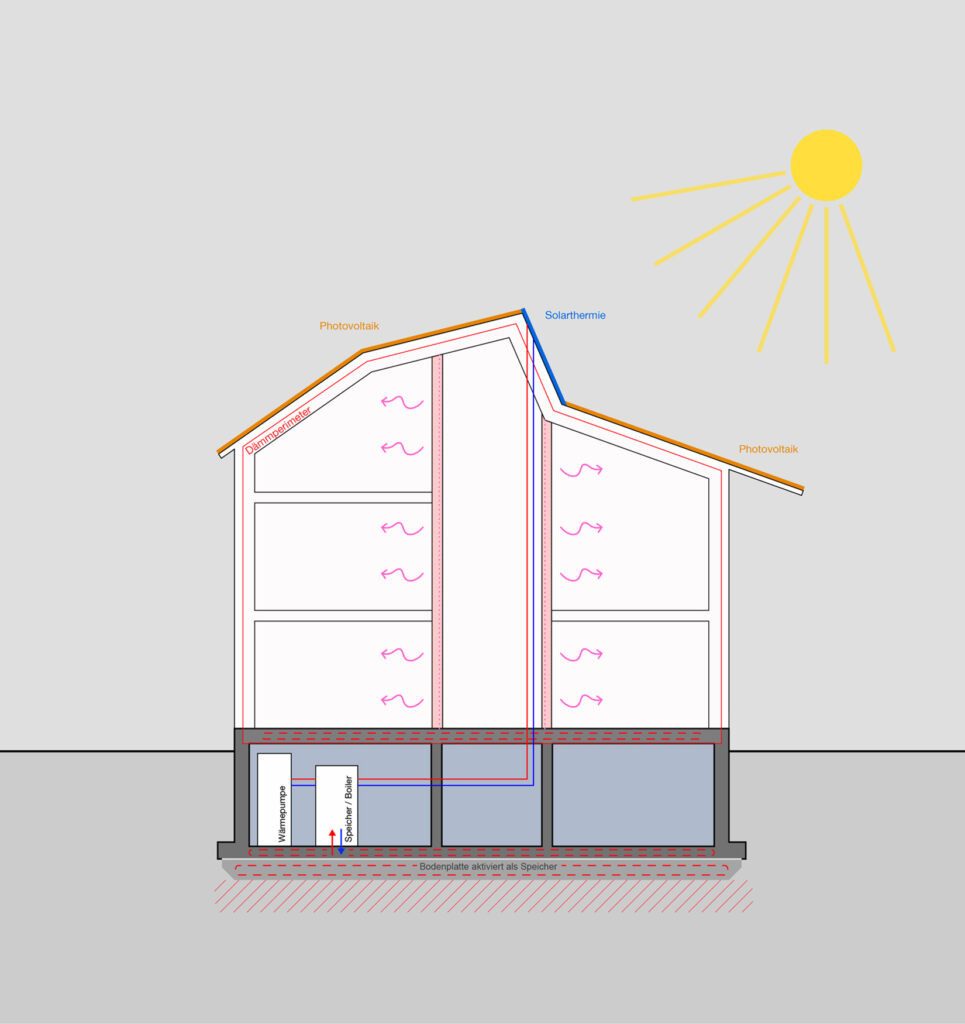

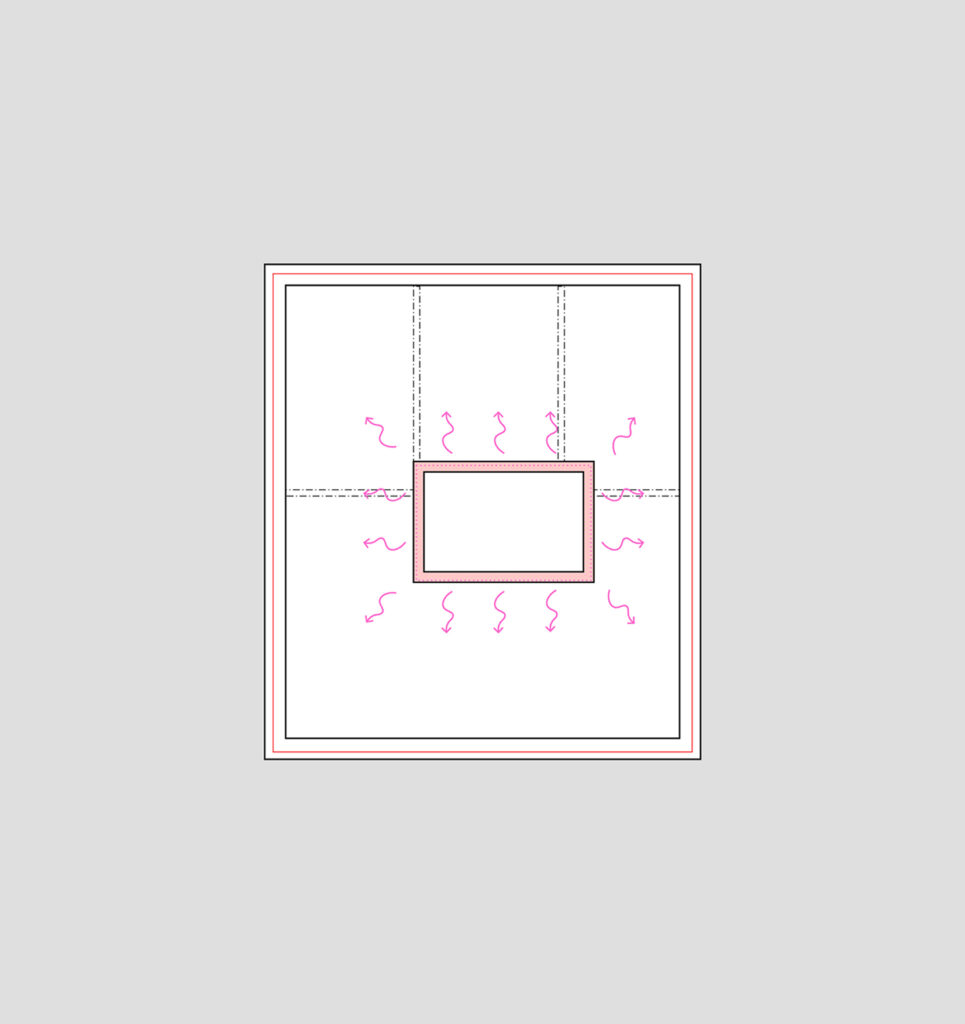

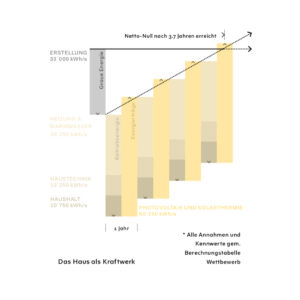

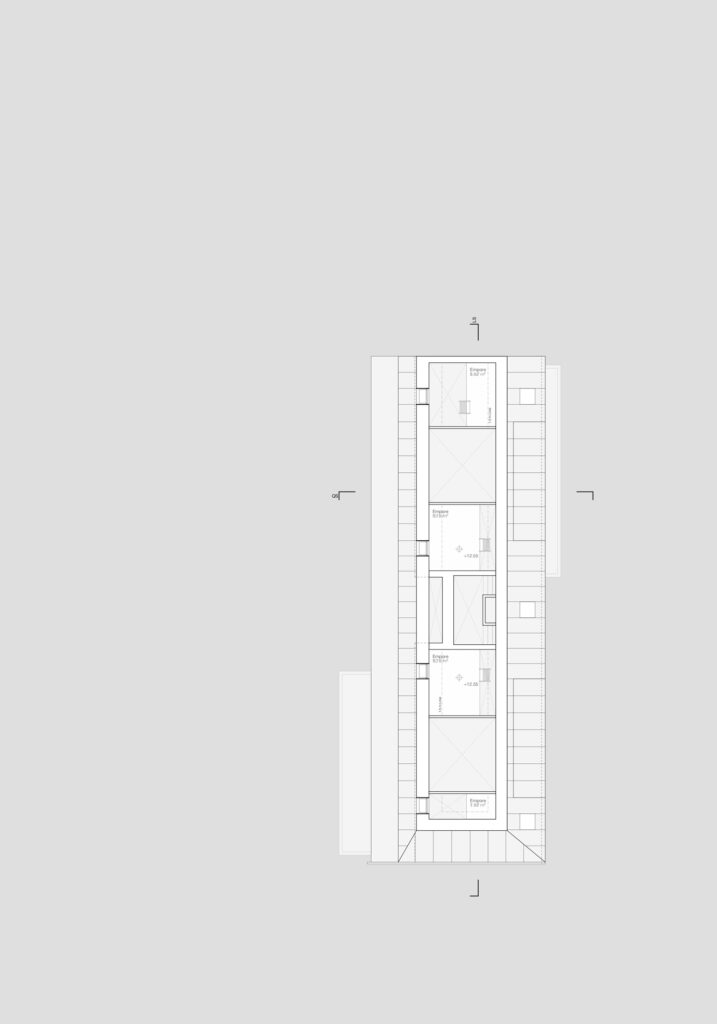

Dank des kompakten Bauvolumens ist der Energieverlust gering; die klare Trennung zwischen beheizten und unbeheizten Zonen optimiert den Energieverbrauch nachhaltig. Das integrative Energiekonzept setzt auf die aktive Nutzung von optimal südlich ausgerichteter Photovoltaik auf dem Dach und kombiniert Solarthermie, Holzöfen und Wasserkraft zu einer effizienten, autarken Versorgung über das ganze Jahr.

Die Baumassnahmen an der Bovalhütte erfolgen in Etappen. Zuerst wird neben bestehenden Hütte der erste Teil des neuen Baus errichtet, während der Betrieb im Bestand weiterläuft. Nach der Hauptsaison wird das Untergeschoss ertüchtigt. Im folgenden Frühjahr wird der Bestand bis zur Bodenplatte zurückgebaut. Anschließend wird der neue Rohbau mitsamt Innenausbau erstellt. Vor Start der Hauptsaison wird die Hülle und Umgebung fertiggestellt und die Nebenbauten zurückgebaut. Unter hochalpinen Bedingungen erfolgt der neue Holzbau über zwei sommersaisonale Etappen. Die Staffelung ermöglicht es, den Betrieb aufrecht zu erhalten und die jeweils vorhandenen Strukturen, bestehend oder neu, als Unterkunft und Versorgungsinfrastruktur für die Bauleute zu nutzen.