Zwischen Bahngleisen und Waldhügeln, wird das schweizerisch Bundesarchiv auf dem Areal des Industriegürtels in Zollikofen erweitert. Das neue Archiv ist kulturelles Gedächtnis des Bundes und Energiespeicher zugleich: als geschlossener Behälter verspricht es einerseits die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, andererseits impliziert es mit seiner technischen Fassade die effiziente Speicherung von Sonnenenergie. Die gläsernen Photovoltaikbänder verleihen dem geradlinigen Baukörper eine flirrende Lebendigkeit und industrielle Leichtigkeit und repräsentieren das Archiv als bedeutenden Kulturspeicher.

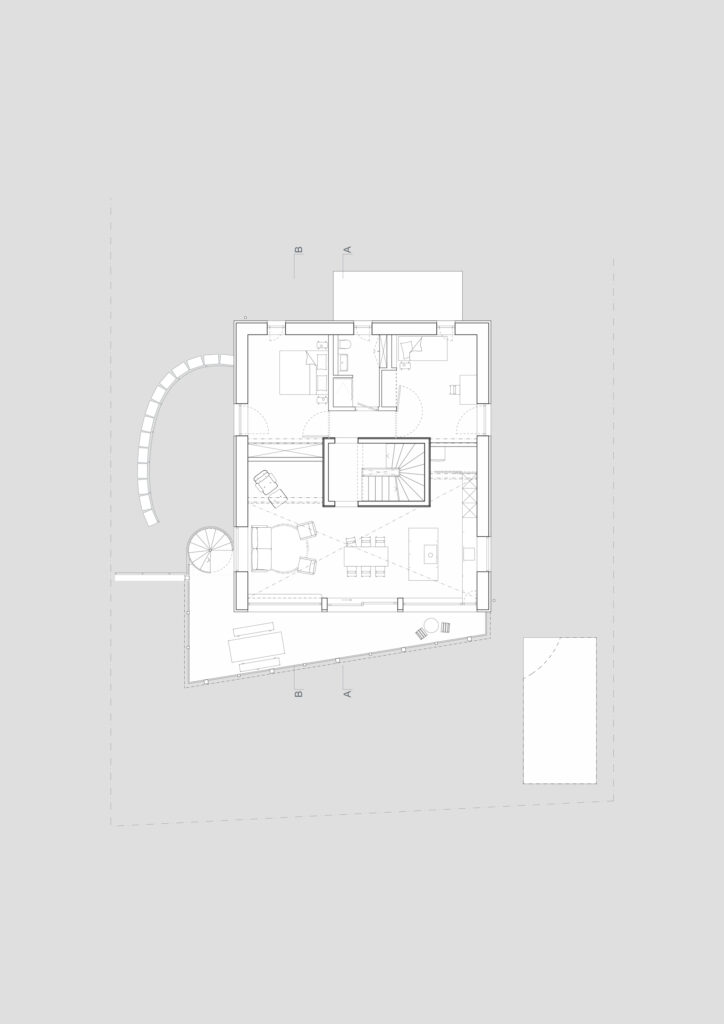

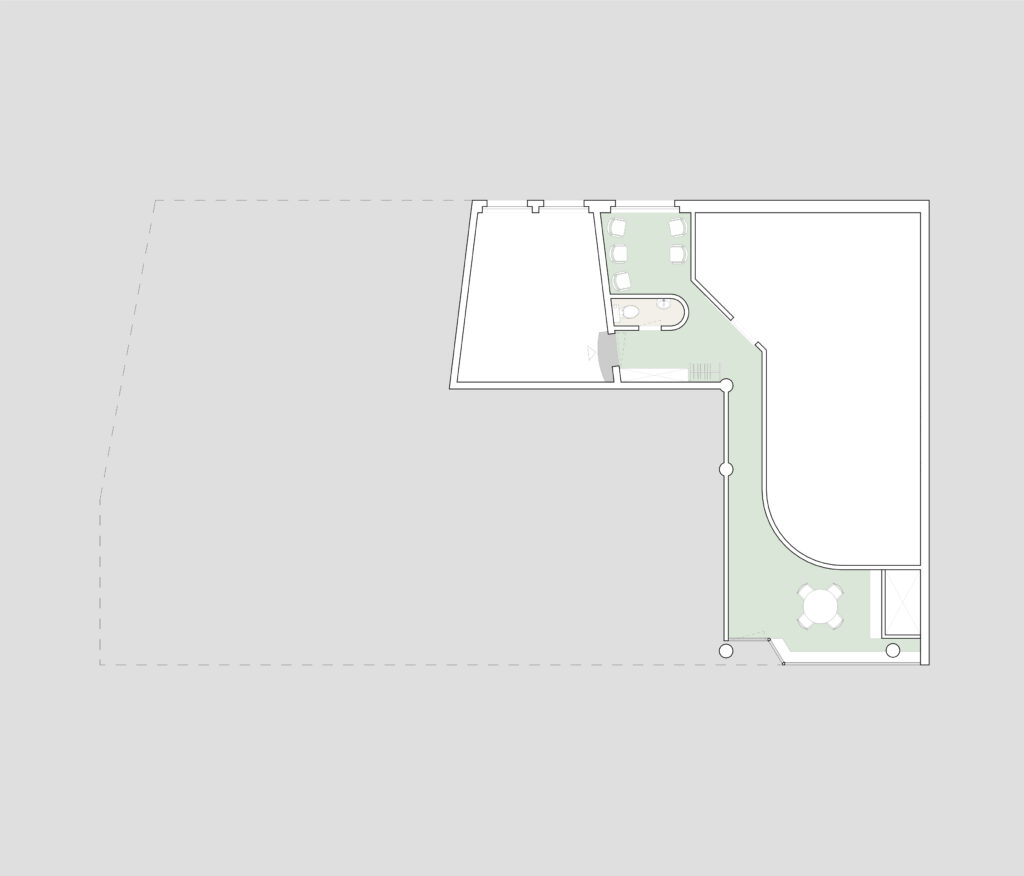

Das neue Bundesarchiv vereint zwei Elemente: einen geschlossenen Baukörper, das eigentliche Archiv mit seinen komplexen logistischen Abläufen, und ein transparentes Attikageschoss mit Ausblick in die Schweizer Landschaft für Arbeitsplätze, Steuerung und Zentrale. Die Geometrie des kompakten Baukörpers orientiert sich mit seinen geradlinigen Fassadenfluchten an den angrenzenden Strassenverläufen. Im Süden tritt das Bundesarchiv selbstbewusst in Erscheinung. Ein städtischer Vorplatz verortet den Haupteingang und markiert den Kopf des Gevierts. Wetter und Licht spiegeln sich in der schimmernden Fassade in horizontal aufgefächerten gläsernen Photovoltaik-Paneelen und lassen den Baukörper im Kontrast zu den flächigen Fassaden der benachbarten Verwaltungsbauten plastisch und lebendig erscheinen. Zwar belieben die Fassaden des Archivbaus verschlossen, doch nach oben öffnet sich das zurückgestaffelte Attikageschoss mit einer umlaufenden Bandfassade und lässt auf den freien Dachflächen einen Garten entstehen. Um das Grün ordnen sich die gläsern transparenten Arbeitsplätze der Verwaltung an. Hier entfaltet der Standort durch die Freigabe von Ausblicken in die Landschaft seine volle Qualität. Eine vorgesetzte Dachkonstruktion knüpft allseitig an die Bekleidung des Baukörpers an und versorgt den Aussenraum mit Schatten.

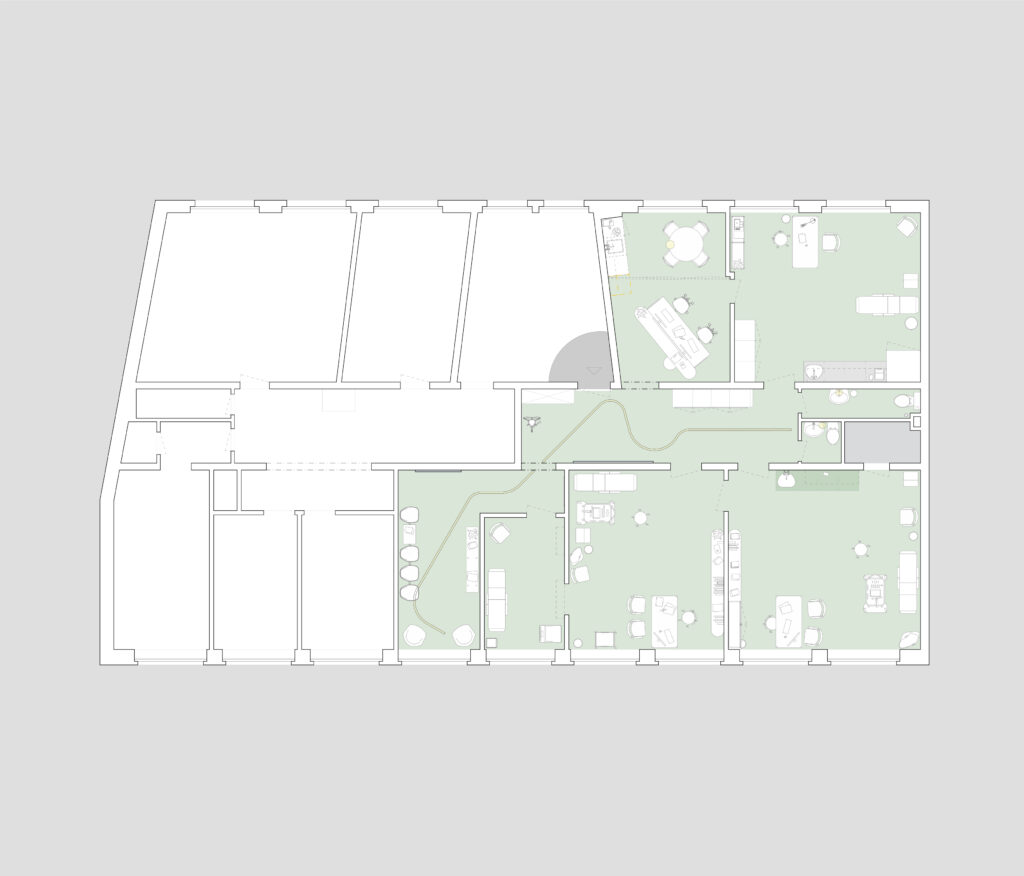

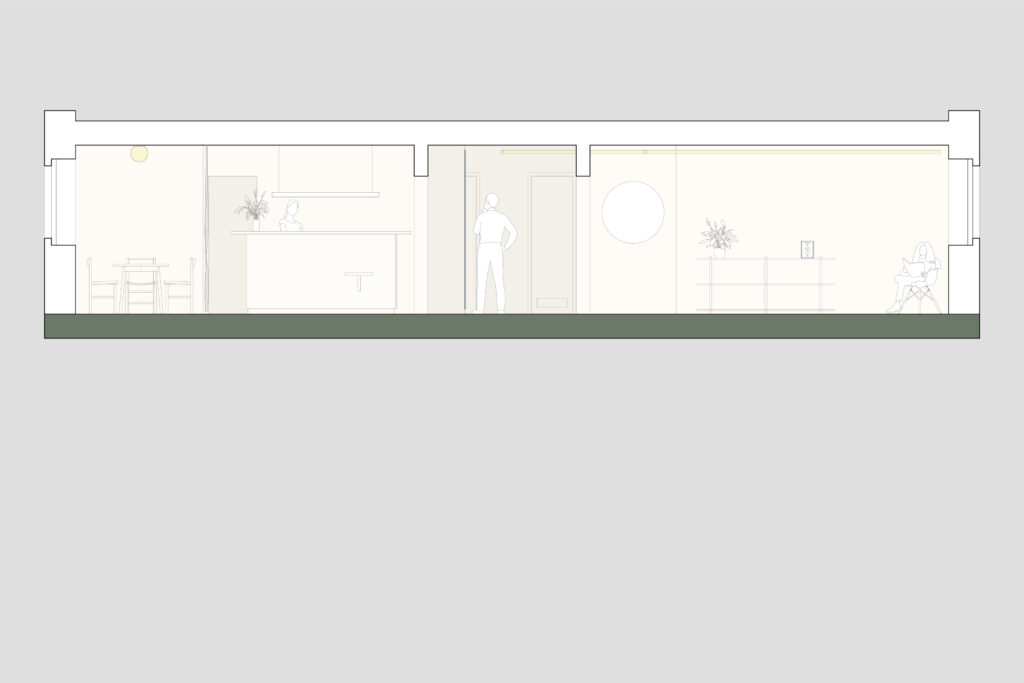

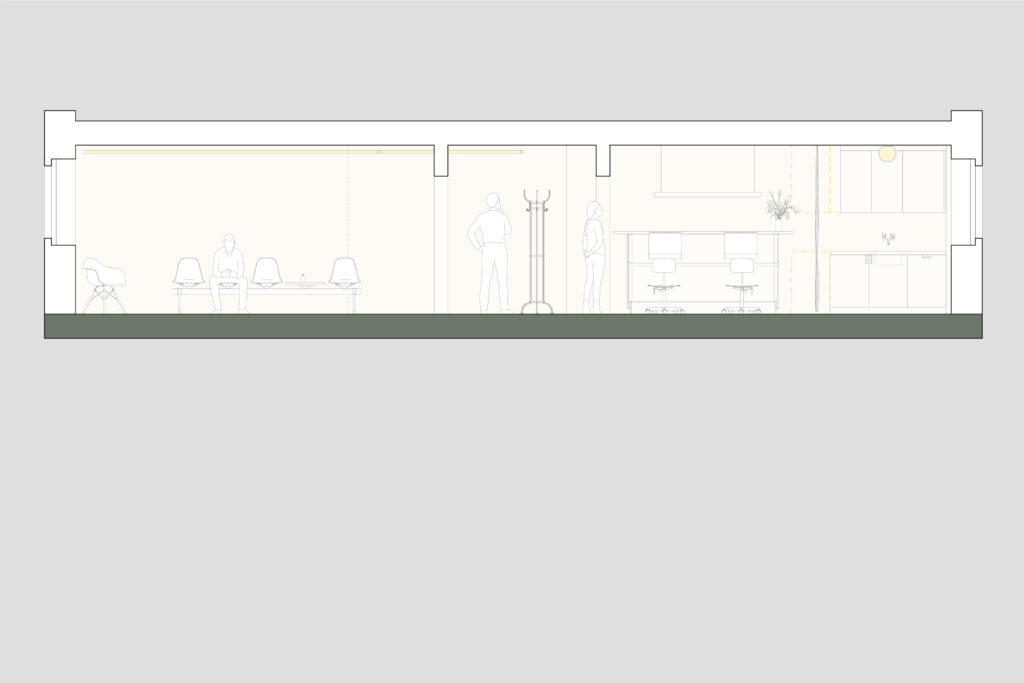

Zwei Erschliessungen gliedern das Gebäude funktional in zwei Bereiche. Aus dem südlichen Haupteingang können die Verwaltungsarbeitsplätze, Pausenraum und Dachgarten im Attikageschoss per Treppe oder Lift direkt erreicht werden. Der offene Arbeitsbereich ist durch dienende Räume in der Mittelzone strukturiert, während eine flexible Zonierung erhalten bleibt. Aus dem nördlichen Zugang werden über einen Zirkulationsraum die Förderanlagen ins Hochregallager und die Kommissionierung erschlossen. Von hier aus verbindet ein Lift den natürlich belichteten Anlieferungsbereich und Bereitstellungsraum. Satiniertes Glas schütz vor Einblicken auf die vertraulichen Akten. Die als «Durchlader» konzipiert Warenliftanlage stellt den zentralen Umschlagsplatz dar. Hier rahmt ein grosses Fenster den Blick in das Archivlager, das sich über drei Geschosse erstreckt. Konträr zum exponierten Attikageschoss entsteht hier eine introvertierte Arbeitsatmosphäre.

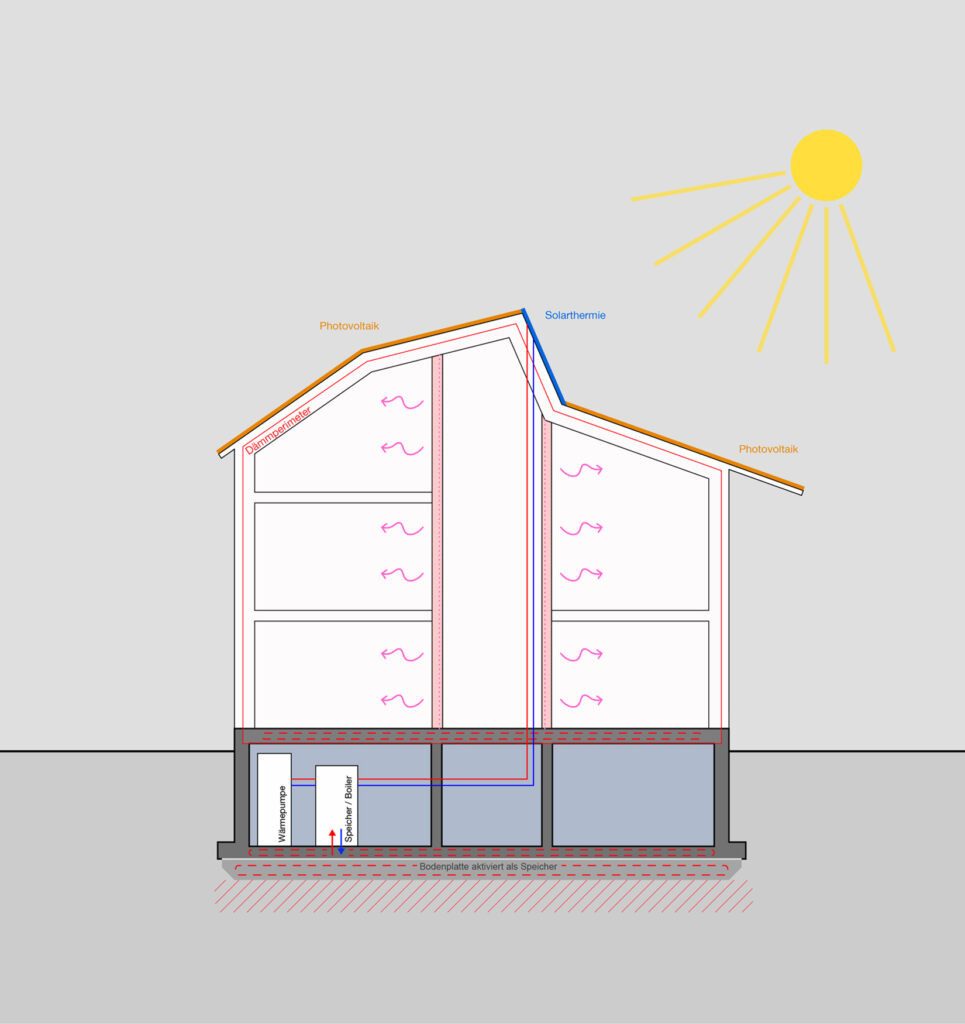

Energiebilanz

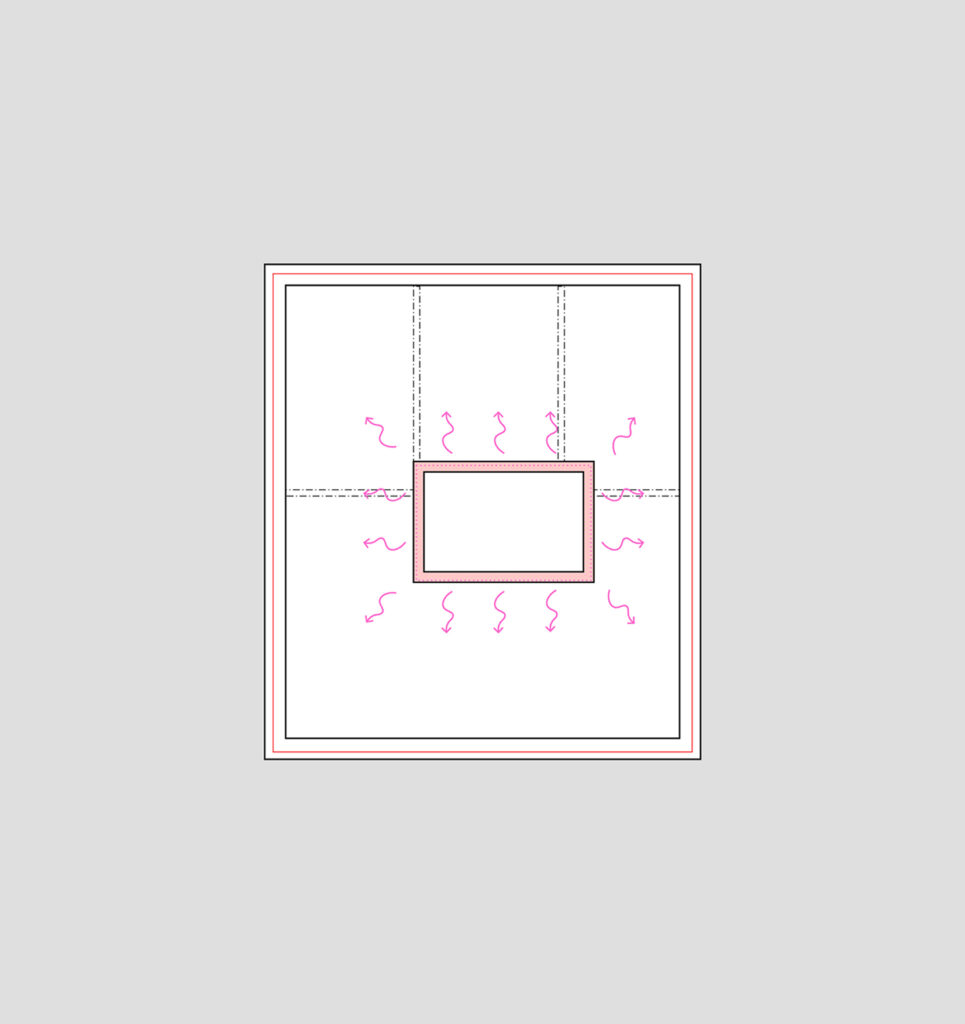

Mit der Prämisse einer möglichst nachhaltigen Bauweise versucht das Projekt, den Ressourceneinsatz gering zu halten. Nach oben wird die Konstruktion des Archivbaus zunehmend leichter: Im Erdreich bestehen die Außenwände aus Beton, oberirdisch kommt eine einer Kombination von Massivholzwänden und gedämmten Holzständern zum Einsatz und das Attikageschoss ist als leichte Holzkonstruktion aufgesetzt. Durch die kalkulierten Verwendung von Massivholz können Feuchtespitzen auf natürliche Weise ausgeglichen und der Einsatz von Haustechnik erheblich reduziert werden. Um das Archivgut sicher zu lagern, können die unteren drei Geschosse von der schützenden Hanglage im Norden profitieren. Mit anpassbaren Konstruktionen ist das Projekt möglichst zukunftsoffen zu funktionieren: Acht Meter hohe Geschosse erlauben bei Bedarf den Einzug einer Zwischendecke und ermöglichen so vielfältige Umnutzungen. Fensteröffnungen können in die selbsttragende Fassade eingesetzt – und die davorliegenden Solarpaneele wo notwendig entfernt werden.

TEAM

Philipp Schaefle

Hendrik Steinigeweg

Charlotte Gückel

Rosa Hagedorn

WEITERE BETEILIGTE

Ghisleni Partner AG

WaltGalmarini AG

Pro Engineering AG

Waldhauser + Hermann AG

Emch+Berger Verkehrsplanung AG

soltic AG

Kuster + Partner

Quantum Brandschutz GmbH